【4/6追記】シングル、ダブルケトルベルフローの参考動画を更新しました。

「ケトルベル1コと2コの違いなんて、きつさだけしょう?」

もしあなたがそう思っているなら、ぜひこのブログを読んでみて下さい。

「ケトルベル1コと2コでこんなに違いがあるんだ!」と驚かれるかもしれませんよ!

ケトルベルトレーニングのシングルとダブルの違いについて徹底解説!

ケトルベルトレーニングのシングルとダブルの違いについて、

- 目的

- 期待できる効果

- 難しさ

の3点に焦点を当ててお話ししたいと思います。

シングルとダブル、どんな目的の人に適している?

ケトルベル1つと2つ、それぞれどんな人におすすめなのでしょうか?

シングル

- ケトルベルではじめてトレーニングする

- 筋力に自信がない

- シェイプアップや身体の引き締めが目的

- 肩・肩甲骨周り・股関節などの柔軟性が不安

- スポーツのために安定した「ブレない軸」を作りたい

初心者の方や、筋力に自信がない方、身体が固いと自覚している方はシングルがおすすめです。

ダブル

- 全身のパワーを高めたい

- 短い時間でハードに鍛えたい

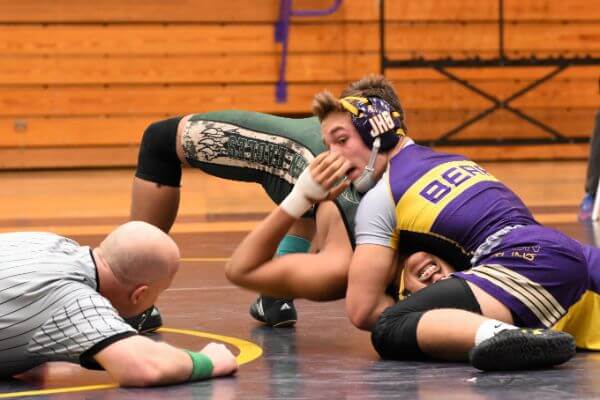

- ラグビーのフォワードのように、瞬発力が必要なスポーツ

- 柔道やレスリングなどで役立つ強靭な体幹を作りたい

- パワーリフティングなどの補助エクササイズとして取り入れる

片手でケトルベルを使いこなすことができるようになった方で、さらにレベルアップしたい方におすすめです。

シングルとダブル、それぞれ期待できる効果は?

次に、ケトルベル1つと2つで期待できる効果に違いはあるのでしょうか?

シングル

片手ずつトレーニングし、両側をこなさなければならないので、動いている時間がダブルの2倍になります。

つまり、動いている時間が長い分、消費できるカロリーが多くなり、シェイプアップ効果が大きくなります。

また、ケトルベルフローという、異なるエクササイズを連続でこなすトレーニング方法では、

「きついな」と感じるくらいの心拍数を1分近く、複雑なものなら2~3分保つことになるので、

心肺持久力の向上が期待できます!

参考動画

シングルケトルベルのメリットは、もう1つあります。

ラックスクワットやシングルアームスイングなどといった、片手で行うエクササイズでは、

身体が傾かないように意識することで、スポーツにとって重要な内・外腹斜筋を効果的に鍛えることができ、

ぶつかったりしてもブレにくい安定した体幹を作ることに役立ちます👇

ダブル

ダブルケトルベルはトレーニング中~上級者や、スポーツのパフォーマンスアップが目的の方におすすめです。

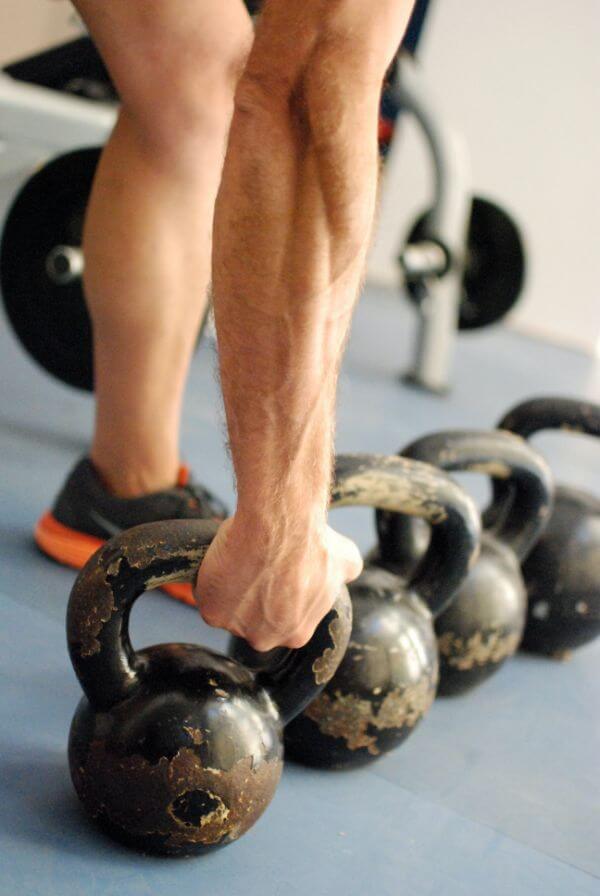

2つのケトルベルを同時に扱うことで、下半身の筋力アップや全身のパワーの向上が期待できます。

例えば、10kgのケトルベル2つでスイングをするとしましょう。

体幹にかかる負荷は20kg(10kgx2)になります。

ケトルベルは振り上げることで遠心力が働き、実際の重さの2倍以上の負荷になります。

つまり、40kg以上の負荷が体幹にかかることになるのです。

従って、ダブルケトルベルトレーニングは、

刻々と変わる過酷な状況の中でも安定した体幹を維持したい競技アスリート向けと言えます。

参考動画

ダブルケトルベルのもう1つのメリットは、短い時間で高強度のトレーニングが可能なことです。

シングルでは両側こなさなければならないところを、ダブルなら1通りで完了です。

tabataのようなとてもハードなトレーニングに組み込むことで、無酸素性持久力(スピード持久力)の向上や乳酸性作業閾値(Lactic Threshold: LT)の向上が期待できます。

tabataについて詳しく知りたい方はこちらをどうぞ👇

無酸素性持久力(スピード持久力)

筋肉の中のグリコーゲン(糖質)やクレアチンリン酸を分解し、筋肉を動かすエネルギー源であるATPを生み出すシステムのことを無酸素性エネルギー供給機構と言います。

これと対比されるのが、ジョギングなどでイメージしやすい、有酸素性エネルギー供給機構です。

その名の通り、酸素を使って主に脂質を分解し、たくさんのATPを生産することができるシステムです。

無酸素性持久力は、

- 柔道やレスリングなど5分以内で終了するような格闘技や球技

- ラグビーやバスケットボールなど、ダッシュとジョグを何度も繰り返す競技

にとって、とても重要な能力なのです。

乳酸性作業閾値(LT)

血中の乳酸濃度が急に上がり始めるポイントのことです。

乳酸とは、ATPを作りだすために、筋肉の中に蓄えられているグリコーゲンを分解した時に出る代謝物質です。

(実は、乳酸は疲労物質ではなく、心臓の筋肉を動かすエネルギー源として再利用されることがわかっています!疲労物質は水素イオンです)

つまり、LTは筋肉が乳酸の蓄積にどれだけ耐えられるかを表します。

LTが向上すると、強度の高い運動をより長い時間維持できるようになります。

それゆえ、競泳やスピードスケートの選手がトレーニングの効果を評価する時にLTを参考にします。

ダブルケトルベルトレーニングは、運動強度が高く、比較的早く終わる競技のアスリートにおすすめです。

シングルとダブル、難しさはどれくらい違う?

ケトルベル1つと2つ、エクササイズの難易度はどれくらい違うのでしょうか?

結論から言うと、ダブルケトルベルは片手でケトルベルを自由に使いこなせるようになってから取り入れると良いでしょう。

その理由をお話しします。

シングル

興味深い研究結果があります。

その研究によると、人は、両側同時に力を出す時より、片側ずつ力を出した時の方がより強い力を出すことができるそうです。

これは僕も経験しました。

頭上にケトルベルを押し上げる「プレス」というエクササイズがあります。

片手に20kgずつ持っていて、両手同時のプレスが12回が限界でした。

これがなんと、片手のみで行った場合、15回以上できてしまいました。

つまり、シングルの方がダブルより強い筋力を出すことができるので、筋力に自信がない方でも行いやすいのです。

また、片側の動作に集中して行うことができるのもメリットです。

しかし、欠点もあります。

左右の筋力差が大きい場合、それを助長してしまうことがあるので、注意が必要です。

実際に、テニスやバドミントンなど、利き手中心で器具を扱う競技をしている方、またはしていた方は、

気づかないうちに左右の筋力差が大きくなってしまっていることが多いです。

筋力差が開きすぎると、骨格のバランスが崩れ、怪我や痛みの原因になることがありますので注意しましょう。

ダブル

冒頭でもお話ししたように、ダブルケトルベルは中~上級者向けです。

僕自身も、同じ重さのケトルベルを2つ同時に扱うことは想像以上に難しいと感じました。

特に、左右の筋力差が大きい場合は、筋力の弱い方が早く疲れてしまい、フォームに乱れが出てきます。

フォームが乱れると、筋肉ではなく関節に負担がかかり、怪我につながる危険性があります。

従って、まずシングルでテクニックをマスターし、基礎筋力をつけてからダブルに挑戦することをおすすめします。

矛盾しているように感じますが、ダブルの方が安全なケースもあります。

「ケトルベルも慣れてきたし、もっと重たいケトルベルに挑戦したいな」とシングルでどんどん重たくしてゆくのは注意が必要です。

すでにお話ししたように、両側より片側のほうが大きな筋力を出すことができるのですが、

負荷が大きい分、肩や腰などにかかる負担も大きいことを覚えておかなければいけません。

そのため、シングルで重さを追求するより、少し軽めのダブルでトレーニングをした方が、より安全です。

また、筋肉や心肺機能にかかる負荷も変わるため、良いバリエーションとなり、新しい刺激を筋肉に与えることもできます。

僕の実体験を共有させていただくと、

32kgのケトルベル1つは、できるエクササイズが限られ、腰や肩への不安が少なからずあります。

一方、16kgのケトルベル2つの場合、自由に操れますし、肩や腰への不安はずっと少なくなります。

それでも、体幹にかかる負荷は、32kg1つと変わらない計算です。

さらに、ターゲットの筋肉を意識する余裕があることと、テンポをコントロールすることで、

筋肉に長い時間負荷をかけ続けることができ、筋肉を大きくしたい方にもおすすめです。

「重たければ負荷が上がって、効果も高い」とは限らないのです。

ケトルベルトレーニングはシングルとダブル両方を組み合わせよう

今回は、ケトルベル1つと2つの違いを

- 目的

- 期待できる効果

- 難しさ

に焦点を当てて、お話ししてきました。

- 初心者の方、筋力に自信がない方、怪我あるいは身体が固くて関節可動域に制限がある方は「シングル」

- 片手で自由にケトルベルを操れて、もっとバリエーションを増やしてレベルアップしたい方は「ダブル」

シングルとダブル、それぞれのメリットとデメリットを理解し、双方を組み合わせてトレーニングすると良いですよ!

安全&効果的にケトルベルトレーニングを学びたい方へ

安全に、そして効果的にケトルベルトレーニングを始めてみたい方は、ぜひプログラムを体験してみて下さい!

ウエイトトレーニング歴10年以上、パーソナルトレーナー歴8年以上、ケトルベルトレーニング歴4年以上(2021年3月時点)のプロトレーナーが、ケトルベルトレーニングを初心者でもわかりやすく解説しています!シェイプアップからスポーツのパフォーマンスアップまで幅広いニーズに応えられる、自信のプログラムです!

出典

石井直方『東京大学教授 石井直方の 筋肉の科学』、{第二版}、株式会社ベースボールマガジン社、2018、p192-199、(ISBN978-4-583-11133-9 C2075)

出典

田畑 泉『究極の科学的肉体改造メソッド タバタ式トレーニング』、株式会社扶桑社、2015、p99-101、(ISBN978-4-594-07296-4)

コメント